盆底综合征是指盆底结构包括直肠、肛提肌以及肛门内外括约肌等神经肌肉异常引起的几组综合征。如大便失禁、会阴下降综合征、肛门瘘、出口梗阻性便秘、慢性肛门疼痛综合征等。临床上主要表现为排便困难或失禁以及盆底压迫感、疼痛等。这些功能障碍有时以排便困难为主,有时则出现大便失禁,严重者常异常痛苦。虽然对本症一些症状早有认识,但直至近年来才得以阐明。

盆底功能的异常是由神经和(或)肌肉异常所致。病理情况下,大便节制和(或)排便功能障碍,临床上出现以排便困难为主或以大便失禁为主的症状群。患者中病变水平不尽一致,可能位于盆底,也可能在中枢神经系统。有的可能存在局部的解剖异常,例如直肠脱垂;有的病人在不同的阶段交替出现排便困难和大便失禁。但其共同点是肛门直肠盆底功能障碍。常见的病因如下: 1.出口梗阻性便秘(outlet obstructed constipation)?这一组病人表现为粪便通过肛管极其困难,排便费力。病因和机制不很清楚,可能是一组多源性功能障碍。 (1)肛门痉挛(spasm):这一组病人的排便困难是由于盆底横纹肌,主要是耻骨直肠肌和肛门外括约肌不能松弛。有时在排便时耻骨直肠肌的活动反而增强,丧失协调运动,以致会阴下降不全,引起排便困难、排便不彻底、肛门疼痛。病人常滥用润滑剂、灌肠剂,并有粪便泄漏及直肠疼痛。 (2)成人型巨结肠(adult megacolon):是由于肛门直肠交界处缺乏某些神经节细胞,粪便抵达直肠不易引起肛门直肠抑制反射,难以发动排便,临床上不易识别。 (3)肛门直肠感觉障碍(impaired anorectal sensation):由于长期过度用力排便损伤了会阴神经(支配肛门外括约肌及尿道括约肌和耻骨直肠肌),造成在直肠充盈扩张时便意迟钝,感觉阈升高,且多伴肛门外括约肌和直肠耻骨肌对直肠充盈扩张的反应障碍,引起排便困难。有的伴有大便失禁。 (4)会阴下降综合征(descending perineum syndrome):由盆底肌群肌力减弱引起,可能因衰老或神经受损所致。分娩时容易损伤支配耻骨直肠肌的骶神经(S3和S4),盆底肌群一旦减弱,任何用力都可引起会阴明显下降,致使直肠扩张,过多的直肠黏膜突入直肠内,常有排便不畅、经常有便意感,排便常用力,肛门静息压和缩窄压均较高;盆底反复快速下降牵拉支配肛门外括约肌的会阴神经,导致神经进行性损伤,后期可出现大便失禁。 2.直肠膨出(rectocele)?直肠膨出(rectocele)系直肠前壁疝入阴道后壁。可无症状,但多数表现为排便困难,也有些主诉肛门疼痛、粪便渗漏、肛门出血等,可能还有阴道脱垂、尿失禁等其他症状。体检或排便造影时可发现直肠阴道隔松弛,有低、中、高位3种情况。低位者位于肛提肌上方,源于分娩时创伤,以肛门括约肌区松弛为主(如呈大便失禁,应行括约肌成形术)。高位者多见于会阴下降者,经阴道近端膨出,多呈肠膨出、生殖器脱垂。中位直肠膨出最多见,典型病人于排便时需用手顶住阴道。如出现碎渣状粪便,需手指抠出,或排粪造影示一段不排空的直肠突出,或其长度超过3cm等情况,则为直肠膨出所致。 3.直肠脱垂(rectal prolapse)?可表现为前壁黏膜脱垂。过度用力可造成直肠套叠。直肠套叠或脱垂的顶部紧紧套进盆底而受创伤,引起直肠孤立性溃疡(solitary rectal ulcer syndrome)。可引起出血、肛内疼痛、排便障碍等。很可能是功能性出口受阻在先,由于用力排便,继发直肠脱垂。直肠脱垂及会阴下垂都会反复牵拉并损伤阴部神经,导致[收起]

盆底功能的异常是由神经和(或)肌肉异常所致。病理情况下,大便节制和(或)排便功能障碍,临床上出现以排便困难为主或以大便失禁为主的症状群。患者中病变水平不尽一致,可能位于盆底,也可能在中枢神经系统。有的可能存在局部的解剖异常,例如直肠脱垂;有的病人在不同的阶段交替出现排便困难和大便失禁。但其共同点是肛门直肠盆底功能障碍。常见的病因如下: 1.出口梗阻性便秘(outlet obstructed constipation)?这一组病人表现为粪便通过肛管极其困难,排便费力。病因和机制不很清楚,可能是一组多源性功能障碍。 (1)肛门痉挛(spasm):这一组病人的排便困难是由于盆...[详细]

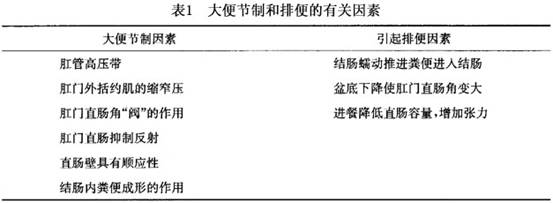

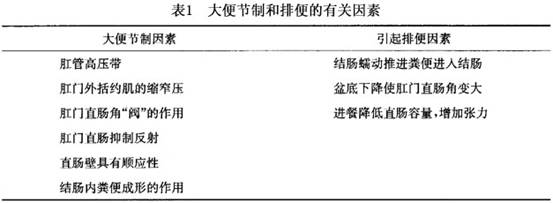

肛门直肠区域和盆底的解剖结构较复杂,既有横纹肌部分又有平滑肌部分主要有: 1.直肠、肛提肌、耻骨直肠肌及其支配它们的骶神经。 2.肛门外括约肌及会阴神经。 3.肛门内括约肌(平滑肌)及内源性和自主神经等。这些肌群在节制排便和排便中高度协调。中枢神经、外周神经系统以及肠神经系统参加了调节。胃肠道激素也可能起一定的作用。大便节制和排便的有关因素见表1。 (1)大便节制的相关因素:大便之所以能节制,是由于有肛管高压带、肛门外括约肌的缩窄压、肛门直肠角的“阀”的作用。此外,直肠壁的顺应性和肛门直肠抑制反射在大便节制中也起调节作用,成形粪便本身也具有节制大便的作用。大便节制的因素有: ①肛管高压带:约4cm长,肛管在静息时呈高压,主要由肛门内括约肌的持续收缩产生。肛门内括约肌收缩,防止肠内容物泄漏,肛管高压带和直肠内压之间的压力差,是较长时间能节制大便的重要条件。 ②肛门外括约肌的缩窄压:如不能立即排便,则肛门外括约肌和盆底的耻骨直肠肌收缩,产生缩窄压,比静息压高出2~3倍,对节制大便起加强作用,但持续时间较短,往往不超过1min。因而,如直肠内压明显增加,近端肛管的肠内容物可能会泄漏。 ③肛门直肠角“阀”的作用:静息左侧卧位时,这个角度为102°±18°,坐位时为109°±17°,盆底肌群收缩时,盆底抬高,角度变小,起了“阀”的作用。 ④肛门直肠抑制反射:正常情况下,当粪便进入直肠时,会引起肛门直肠抑制反射,即肛门内括约肌松弛,肛门外括约肌收缩。后者防止直肠内容物排出,具有节制大便的作用。如不能立刻排便,肛门内括约肌不再松弛。 ⑤直肠壁顺应性:直肠内容物增加时,直肠能够被动地适应张力,腔内的压力依然很低。这种直肠壁松弛能有效地防止腔内压力超过肛内压,起到大便节制的作用。但如果继续增加直肠内容物,则会增加直肠内压,通常最大耐受容量为200~300ml。 ⑥结肠内粪便成形的作用:排出成形便要比水样便难度大,这也是粪便节制机制之一。而水样便可大量进入直肠,克服大便的节制机制,易引起失禁。在正常情况下,以上控制机制完善,不至发生大便失禁现象。 (2)排便的相关因素:与发动排便的相关因素主要有: ①结肠蠕动:能推送肠内容物至远段结肠,当乙状结肠内容物达到一定量时,则出现收缩,粪便进入直肠,直肠扩张,引发直肠肛门抑制反射。由于肛门内括约肌松弛,局部扩张,直肠内容物得以进入肛管的近端,使局部黏膜的感受器感知肠内容物是液体、固体或气体。如条件许可,进入排便状态。 ②排便时,肛门内外括约肌及耻骨直肠肌均松弛,盆底下降,形成一个漏斗,肛门直肠角变大,增加的腹内压直接作用于粪便,将其排出,整个左半结肠收缩排空粪便。排便结束,肛外括约肌及耻骨直肠肌交替性收缩,为结束反射,这个反射能促进肛内括约肌张力恢复并封闭肛管。 ③进餐后,直肠容量降低,而直肠壁的张力增加,这种反射有利于直肠排空。[收起]

肛门直肠区域和盆底的解剖结构较复杂,既有横纹肌部分又有平滑肌部分主要有: 1.直肠、肛提肌、耻骨直肠肌及其支配它们的骶神经。 2.肛门外括约肌及会阴神经。 3.肛门内括约肌(平滑肌)及内源性和自主神经等。这些肌群在节制排便和排便中高度协调。中枢神经、外周神经系统以及肠神经系统参加了调节。胃肠道激素也可能起一定的作用。大便节制和排便的有关因素见表1。 (1)大便节制的相关因素:大便之所以能节制,是由于有肛管高压带、肛门外括约肌的缩窄压、肛门直肠角的“阀”的作用。此外,直肠壁的顺应性和肛门直肠抑制反射在大便节制中也起调节作用,成形粪便本身也具有...[详细]

(1)大便节制的相关因素:大便之所以能节制,是由于有肛管高压带、肛门外括约肌的缩窄压、肛门直肠角的“阀”的作用。此外,直肠壁的顺应性和肛门直肠抑制反射在大便节制中也起调节作用,成形粪便本身也具有节制大便的作用。大便节制的因素有: ①肛管高压带:约4cm长,肛管在静息时呈高压,主要由肛门内括约肌的持续收缩产生。肛门内括约肌收缩,防止肠内容物泄漏,肛管高压带和直肠内压之间的压力差,是较长时间能节制大便的重要条件。 ②肛门外括约肌的缩窄压:如不能立即排便,则肛门外括约肌和盆底的耻骨直肠肌收缩,产生缩窄压,比静息压高出2~3倍,对节制大便起加强作用,但持续时间较短,往往不超过1min。因而,如直肠内压明显增加,近端肛管的肠内容物可能会泄漏。 ③肛门直肠角“阀”的作用:静息左侧卧位时,这个角度为102°±18°,坐位时为109°±17°,盆底肌群收缩时,盆底抬高,角度变小,起了“阀”的作用。 ④肛门直肠抑制反射:正常情况下,当粪便进入直肠时,会引起肛门直肠抑制反射,即肛门内括约肌松弛,肛门外括约肌收缩。后者防止直肠内容物排出,具有节制大便的作用。如不能立刻排便,肛门内括约肌不再松弛。 ⑤直肠壁顺应性:直肠内容物增加时,直肠能够被动地适应张力,腔内的压力依然很低。这种直肠壁松弛能有效地防止腔内压力超过肛内压,起到大便节制的作用。但如果继续增加直肠内容物,则会增加直肠内压,通常最大耐受容量为200~300ml。 ⑥结肠内粪便成形的作用:排出成形便要比水样便难度大,这也是粪便节制机制之一。而水样便可大量进入直肠,克服大便的节制机制,易引起失禁。在正常情况下,以上控制机制完善,不至发生大便失禁现象。 (2)排便的相关因素:与发动排便的相关因素主要有: ①结肠蠕动:能推送肠内容物至远段结肠,当乙状结肠内容物达到一定量时,则出现收缩,粪便进入直肠,直肠扩张,引发直肠肛门抑制反射。由于肛门内括约肌松弛,局部扩张,直肠内容物得以进入肛管的近端,使局部黏膜的感受器感知肠内容物是液体、固体或气体。如条件许可,进入排便状态。 ②排便时,肛门内外括约肌及耻骨直肠肌均松弛,盆底下降,形成一个漏斗,肛门直肠角变大,增加的腹内压直接作用于粪便,将其排出,整个左半结肠收缩排空粪便。排便结束,肛外括约肌及耻骨直肠肌交替性收缩,为结束反射,这个反射能促进肛内括约肌张力恢复并封闭肛管。 ③进餐后,直肠容量降低,而直肠壁的张力增加,这种反射有利于直肠排空。[收起]

肛门直肠区域和盆底的解剖结构较复杂,既有横纹肌部分又有平滑肌部分主要有: 1.直肠、肛提肌、耻骨直肠肌及其支配它们的骶神经。 2.肛门外括约肌及会阴神经。 3.肛门内括约肌(平滑肌)及内源性和自主神经等。这些肌群在节制排便和排便中高度协调。中枢神经、外周神经系统以及肠神经系统参加了调节。胃肠道激素也可能起一定的作用。大便节制和排便的有关因素见表1。 (1)大便节制的相关因素:大便之所以能节制,是由于有肛管高压带、肛门外括约肌的缩窄压、肛门直肠角的“阀”的作用。此外,直肠壁的顺应性和肛门直肠抑制反射在大便节制中也起调节作用,成形粪便本身也具有...[详细]

最常见的症状有便秘、大便失禁、盆底压迫感、疼痛、里急后重、排便不畅及直肠脱垂。其中便秘为最含糊的症状,绝大多数病人的便次是3次/d~3次/周,如仔细询问,将会提示排便困难、费力、不畅或无便意、无法发动排便等。 如排便中有1/4时间需用力则提示盆底功能障碍。盆底压迫感、大便不能或困难、有阻滞感也提示盆底功能障碍。请注意约有50%正常人偶尔出现排便不彻底,10%可经常出现这种症状。长期用力排便出现血便和黏液往往提示直肠脱垂,同时也可能有相关的直肠孤立性溃疡。但要除外肿瘤和炎症性肠病的可能。 50%大便失禁不会主动诉说有此症状,除非详细询问。这些病人有长期大便用力史,分娩是造成盆底损伤的一个重要因素,要了解生产情况,会阴切开或阴部撕伤、牵拉术、产程延长术及分娩超重儿均是重要的危险因素。[收起]

最常见的症状有便秘、大便失禁、盆底压迫感、疼痛、里急后重、排便不畅及直肠脱垂。其中便秘为最含糊的症状,绝大多数病人的便次是3次/d~3次/周,如仔细询问,将会提示排便困难、费力、不畅或无便意、无法发动排便等。 如排便中有1/4时间需用力则提示盆底功能障碍。盆底压迫感、大便不能或困难、有阻滞感也提示盆底功能障碍。请注意约有50%正常人偶尔出现排便不彻底,10%可经常出现这种症状。长期用力排便出现血便和黏液往往提示直肠脱垂,同时也可能有相关的直肠孤立性溃疡。但要除外肿瘤和炎症性肠病的可能。 50%大便失禁不会主动诉说有此症状,除非详细询问。这些病人有长期大便用力史,分娩是造...[详细]

应用测压器械检测直肠压力对盆底综合征的诊断有一定的帮助,一般包括肛门长度、肛管静息压、直肠缩窄压及排便压力的测定。但应注意尽管胃肠道压力测定对诊断食管、小肠及Oddi括约肌动力障碍性疾病及成人型巨结肠十分重要,但某些情况下直肠测压结果与盆底综合征患者的临床情况尚有不小的差距,故应谨慎对待直肠压力测定的结果。

85%的排便致肛门疼痛患者用力排便过程中,肛管内超声可检测到肛门括约肌变短变厚(耻骨直肠肌变短变厚更为显著),而同样的变化仅见于35%的正常人群。肛管内超声检查对诊断盆底肌肉协调障碍及肛门痉挛有一定意义。 应用排粪造影技术测定患者的肛直角、肛上距、肠耻距及耻骨直肠肌压迹长度和深度,如用力排时发现耻骨直肠肌不松弛和(或)挛缩,肛直角不增大或缩小,可见耻骨直肠压迹及压迹加深加宽,直肠壶腹部狭小时可诊断盆底综合征。

1.临床表现。 2.体征 查体见会阴部瘢痕,肛门指诊提示肛门松弛及缩窄无力。腹部用力模拟排便时会阴向下移动超过2cm以上。排便时见直肠脱垂于肛门外或于肛门内触及脱垂之直肠。 3.辅助检查。

由于盆底综合征的病因,病理生理尚不十分清楚,目前对该病的处理方法尚有许多不足之处。 1.排出阻滞性便秘 对经受过不幸事件的便秘患者的心理状态应进行调节。一些患者需要应用缓泻剂。给予高纤维素无效的患者应对足量纤维素饮食情况下的结肠通过时间重新予以测定,以明确患者是否适宜应用高纤维素膳食。 对肛门痉挛患者可采用肉毒梭菌毒素(Botulinum toxin,Botox)注射治疗,为每一侧耻骨直肠肌各注射Botox各10U或于每一侧耻骨直肠肌的后部各注射Botox各20U,均对肛门痉挛有较好的疗效,且该疗法副作用及并发症较少,至今尚未发现危及患者生命安全的并发症。 2.直肠脱垂 对直肠脱垂的处理方法比较多。于结肠镜直视下应用注射针抽取药物(如消痔灵注射液等)对高位直肠黏膜进行注射,通过使直肠黏膜与肌层或直肠高位部分与周围组织产生无菌性炎症、纤维化,致直肠与周围组织粘连固定。此外,直肠脱垂是手术的适应证之一。目前对直肠脱垂所采取的手术方式有:直肠瘢痕固定术、肠管切除术、括约肌折叠术、直肠悬吊固定术及肛门环缩术。上述术式各有其优缺点,应依患者的临床情况及术者的技术水平进行选择。隐性直肠脱垂是否进行手术治疗目前仍有争论,由于生物反馈疗法对一部分病人尚有不错的疗效,似以先行功能锻炼为佳。 3.大便失禁(encopresis) 如于分娩或直肠肛管外伤过程中发生肛门外括约肌损伤致大便失禁,则括约肌成形术及会阴体重建术常有较好疗效。 先天性脊髓发育不良所致神经源性大便失禁,可采取双侧髂腰肌转移盆底肌加强替代术,术后结合盆底肌的协调共济肌与毗邻肌诱导训练,直肠反射诱导训练及排便反射的康复训练常能取得良好疗效。[收起]

由于盆底综合征的病因,病理生理尚不十分清楚,目前对该病的处理方法尚有许多不足之处。 1.排出阻滞性便秘 对经受过不幸事件的便秘患者的心理状态应进行调节。一些患者需要应用缓泻剂。给予高纤维素无效的患者应对足量纤维素饮食情况下的结肠通过时间重新予以测定,以明确患者是否适宜应用高纤维素膳食。 对肛门痉挛患者可采用肉毒梭菌毒素(Botulinum toxin,Botox)注射治疗,为每一侧耻骨直肠肌各注射Botox各10U或于每一侧耻骨直肠肌的后部各注射Botox各20U,均对肛门痉挛有较好的疗效,且该疗法副作用及并发症较少,至今尚未发现危及患者生命安全的并发症。 ...[详细]

在考虑对盆底综合征患者进行手术之前,应先进行生物反馈疗法。这是一种需用在生理治疗学家的详细指导下方能进行的训练活动,通过有针对性地对盆底进行锻炼,对便秘及肛门疼痛均有一定的疗效。对经过上述治疗失败的患者,仍应十分慎重地选取择期手术治疗,即使便秘患者合并有严重的肛门疼痛,也不能把消除疼痛作为手术治疗的终极目标。目前所做的直肠肌分裂术及肛门内括约肌切除术的疗效也不十分确切。

对引发盆底综合征的病因性疾病进行预防和有效的治疗。

(1)大便节制的相关因素:大便之所以能节制,是由于有肛管高压带、肛门外括约肌的缩窄压、肛门直肠角的“阀”的作用。此外,直肠壁的顺应性和肛门直肠抑制反射在大便节制中也起调节作用,成形粪便本身也具有节制大便的作用。大便节制的因素有: ①肛管高压带:约4cm长,肛管在静息时呈高压,主要由肛门内括约肌的持续收缩产生。肛门内括约肌收缩,防止肠内容物泄漏,肛管高压带和直肠内压之间的压力差,是较长时间能节制大便的重要条件。 ②肛门外括约肌的缩窄压:如不能立即排便,则肛门外括约肌和盆底的耻骨直肠肌收缩,产生缩窄压,比静息压高出2~3倍,对节制大便起加强作用,但持续时间较短,往往不超过1min。因而,如直肠内压明显增加,近端肛管的肠内容物可能会泄漏。 ③肛门直肠角“阀”的作用:静息左侧卧位时,这个角度为102°±18°,坐位时为109°±17°,盆底肌群收缩时,盆底抬高,角度变小,起了“阀”的作用。 ④肛门直肠抑制反射:正常情况下,当粪便进入直肠时,会引起肛门直肠抑制反射,即肛门内括约肌松弛,肛门外括约肌收缩。后者防止直肠内容物排出,具有节制大便的作用。如不能立刻排便,肛门内括约肌不再松弛。 ⑤直肠壁顺应性:直肠内容物增加时,直肠能够被动地适应张力,腔内的压力依然很低。这种直肠壁松弛能有效地防止腔内压力超过肛内压,起到大便节制的作用。但如果继续增加直肠内容物,则会增加直肠内压,通常最大耐受容量为200~300ml。 ⑥结肠内粪便成形的作用:排出成形便要比水样便难度大,这也是粪便节制机制之一。而水样便可大量进入直肠,克服大便的节制机制,易引起失禁。在正常情况下,以上控制机制完善,不至发生大便失禁现象。 (2)排便的相关因素:与发动排便的相关因素主要有: ①结肠蠕动:能推送肠内容物至远段结肠,当乙状结肠内容物达到一定量时,则出现收缩,粪便进入直肠,直肠扩张,引发直肠肛门抑制反射。由于肛门内括约肌松弛,局部扩张,直肠内容物得以进入肛管的近端,使局部黏膜的感受器感知肠内容物是液体、固体或气体。如条件许可,进入排便状态。 ②排便时,肛门内外括约肌及耻骨直肠肌均松弛,盆底下降,形成一个漏斗,肛门直肠角变大,增加的腹内压直接作用于粪便,将其排出,整个左半结肠收缩排空粪便。排便结束,肛外括约肌及耻骨直肠肌交替性收缩,为结束反射,这个反射能促进肛内括约肌张力恢复并封闭肛管。 ③进餐后,直肠容量降低,而直肠壁的张力增加,这种反射有利于直肠排空。

(1)大便节制的相关因素:大便之所以能节制,是由于有肛管高压带、肛门外括约肌的缩窄压、肛门直肠角的“阀”的作用。此外,直肠壁的顺应性和肛门直肠抑制反射在大便节制中也起调节作用,成形粪便本身也具有节制大便的作用。大便节制的因素有: ①肛管高压带:约4cm长,肛管在静息时呈高压,主要由肛门内括约肌的持续收缩产生。肛门内括约肌收缩,防止肠内容物泄漏,肛管高压带和直肠内压之间的压力差,是较长时间能节制大便的重要条件。 ②肛门外括约肌的缩窄压:如不能立即排便,则肛门外括约肌和盆底的耻骨直肠肌收缩,产生缩窄压,比静息压高出2~3倍,对节制大便起加强作用,但持续时间较短,往往不超过1min。因而,如直肠内压明显增加,近端肛管的肠内容物可能会泄漏。 ③肛门直肠角“阀”的作用:静息左侧卧位时,这个角度为102°±18°,坐位时为109°±17°,盆底肌群收缩时,盆底抬高,角度变小,起了“阀”的作用。 ④肛门直肠抑制反射:正常情况下,当粪便进入直肠时,会引起肛门直肠抑制反射,即肛门内括约肌松弛,肛门外括约肌收缩。后者防止直肠内容物排出,具有节制大便的作用。如不能立刻排便,肛门内括约肌不再松弛。 ⑤直肠壁顺应性:直肠内容物增加时,直肠能够被动地适应张力,腔内的压力依然很低。这种直肠壁松弛能有效地防止腔内压力超过肛内压,起到大便节制的作用。但如果继续增加直肠内容物,则会增加直肠内压,通常最大耐受容量为200~300ml。 ⑥结肠内粪便成形的作用:排出成形便要比水样便难度大,这也是粪便节制机制之一。而水样便可大量进入直肠,克服大便的节制机制,易引起失禁。在正常情况下,以上控制机制完善,不至发生大便失禁现象。 (2)排便的相关因素:与发动排便的相关因素主要有: ①结肠蠕动:能推送肠内容物至远段结肠,当乙状结肠内容物达到一定量时,则出现收缩,粪便进入直肠,直肠扩张,引发直肠肛门抑制反射。由于肛门内括约肌松弛,局部扩张,直肠内容物得以进入肛管的近端,使局部黏膜的感受器感知肠内容物是液体、固体或气体。如条件许可,进入排便状态。 ②排便时,肛门内外括约肌及耻骨直肠肌均松弛,盆底下降,形成一个漏斗,肛门直肠角变大,增加的腹内压直接作用于粪便,将其排出,整个左半结肠收缩排空粪便。排便结束,肛外括约肌及耻骨直肠肌交替性收缩,为结束反射,这个反射能促进肛内括约肌张力恢复并封闭肛管。 ③进餐后,直肠容量降低,而直肠壁的张力增加,这种反射有利于直肠排空。 浙公网安备

33010902000463号

浙公网安备

33010902000463号