-

科室:

感染科

-

别名:

lambliasis

梨形鞭毛虫病

兰伯鞭毛虫病

-

症状:

头痛

呕吐

腹胀

-

发病部位:

暂无

-

多发人群:

所有人群

-

相关疾病:

寄生虫病

蓝氏贾第鞭毛虫病现通称贾第虫病(giardiasis),是由蓝氏贾第鞭毛虫(giardia lambila)寄生在人体小肠引起的原虫性疾患。临床上以腹泻、腹痛及腹胀等为主要表现,并可引起胆囊炎、胆管炎及肝脏损害。本病除地方性流行外,还可导致水源性暴发性流行。在旅游者中感染也很常见。近年发现艾滋病患者常可合并本虫感染。

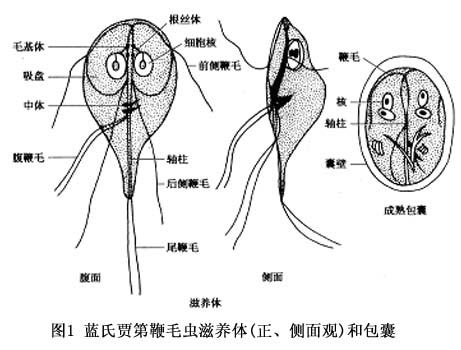

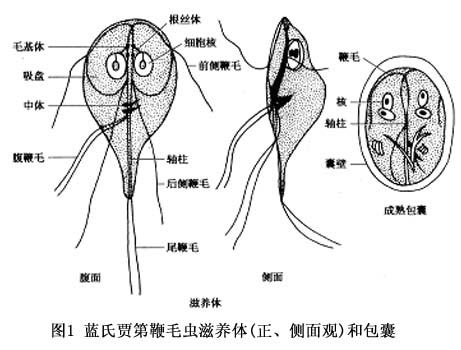

本虫由Leeuwenhoek(1681)首先在自己粪便中发现。Lambl(1859)详细描述了其形态,并命名为肠贾第虫(Lamblia intestinalis)。Stiles(1915)提出重新命名为giardia lamblia以纪念本虫的两位发现人Giardia和Lambl。本虫分类学属于肉足鞭毛门,动鞭毛纲,六鞭虫科,双滴虫目,贾第属。该属下除有寄生在人体的蓝氏贾第鞭毛虫(G.lamblia)外,还有寄生在哺乳动物、鸟类、两栖动物体内的多种贾第鞭毛虫,如牛贾第虫(G.bovis)、马贾第虫(G.egui)、鼠贾第虫(G.muris)等。 1.形态 本虫有滋养体和包囊两种形态。滋养体如同纵切的半个梨子,故而得名(图1)。 前端圆钝,后端尖细,背面隆起呈半圆形,腹面扁平。虫体长9~21μm,宽5~15μm,厚2~4μm。腹部前半部内陷形成吸盘,虫体即借吸盘吸附在肠黏膜表面。虫体左右对称,有四对鞭毛。两对侧鞭毛分别位于虫体两侧,一对腹鞭毛位于虫体腹面,一对尾鞭毛向虫体后方伸展。鞭毛摆动可使虫体作迅速的翻转运动或左右摆动。染色后滋养体细胞质呈颗粒状,虫体前部中线两侧有两个细胞核,内有一个大的核仁。基体四对,其中两对明显可见,分别与轴柱和前侧鞭毛相连,轴柱向后延伸,连接一对尾鞭毛。在轴柱中部有一对半月形的中体。包囊为椭圆形,长8~12μm,宽7~10μm。囊壁与虫体间有不均匀的空隙。未成熟包囊有两个核,成熟包囊有四个核。囊内虫体除无游离的自由鞭毛外结构与滋养体相同。扫描电镜观察滋养体背面隆起,表面呈橘皮样。腹吸盘为一不对称螺旋形结构,由单层微管组成。虫体周缘具有突出的伪足样周翼。透射电镜发现鞭毛源自基体,基体先发出裸露的细胞质组成的轴丝,轴丝延长体外则形成鞭毛。鞭毛横断面结构由九对周围微管和两根中央微管外包鞘膜组成。整个虫体由微管支持。中体(median body)位于两核的后端,为一对微管状结构,无膜包绕,即旧称副基体。虫体背面有一层扁平的囊泡。虫体细胞质中充满游离核糖体和多聚核蛋白体,但无线粒体、滑面内质网、高尔基体及溶酶体等细胞器。扫描电镜观察包囊壁表面呈橘皮样,凹凸不平,有细纹理。囊壁为十余层膜结构组成。 2.生活史 本虫生活史简单。滋养体寄生在小肠,尤其以十二指肠最多,胆囊、肝脏、胰等均可发现。滋养体以吸盘附着在肠黏膜上皮细胞上以渗透方式获取营养,以纵二分裂法繁殖。部分滋养体从肠壁脱落,随内容物进入小肠末段并形成包囊,与粪便排出体外。人经口摄入包囊后,经胃进入十二指肠,包囊内四核虫体脱囊而出,胞质分裂成两个滋养体。在急性期腹泻便中为滋养体,慢性期成形便中则以包囊为主。人粪便中包囊数量较大,一昼夜排包囊量可达数亿甚至百亿个。蓝氏贾第鞭毛虫可以在人工培养基中生存,国内已获得两株纯培养虫株(北京株和四川株)。[收起]

本虫由Leeuwenhoek(1681)首先在自己粪便中发现。Lambl(1859)详细描述了其形态,并命名为肠贾第虫(Lamblia intestinalis)。Stiles(1915)提出重新命名为giardia lamblia以纪念本虫的两位发现人Giardia和Lambl。本虫分类学属于肉足鞭毛门,动鞭毛纲,六鞭虫科,双滴虫目,贾第属。该属下除有寄生在人体的蓝氏贾第鞭毛虫(G.lamblia)外,还有寄生在哺乳动物、鸟类、两栖动物体内的多种贾第鞭毛虫,如牛贾第虫(G.bovis)、马贾第虫(G.egui)、鼠贾第虫(G.muris)等。 1.形态 本虫有滋养体和包囊两种形态...[详细]

前端圆钝,后端尖细,背面隆起呈半圆形,腹面扁平。虫体长9~21μm,宽5~15μm,厚2~4μm。腹部前半部内陷形成吸盘,虫体即借吸盘吸附在肠黏膜表面。虫体左右对称,有四对鞭毛。两对侧鞭毛分别位于虫体两侧,一对腹鞭毛位于虫体腹面,一对尾鞭毛向虫体后方伸展。鞭毛摆动可使虫体作迅速的翻转运动或左右摆动。染色后滋养体细胞质呈颗粒状,虫体前部中线两侧有两个细胞核,内有一个大的核仁。基体四对,其中两对明显可见,分别与轴柱和前侧鞭毛相连,轴柱向后延伸,连接一对尾鞭毛。在轴柱中部有一对半月形的中体。包囊为椭圆形,长8~12μm,宽7~10μm。囊壁与虫体间有不均匀的空隙。未成熟包囊有两个核,成熟包囊有四个核。囊内虫体除无游离的自由鞭毛外结构与滋养体相同。扫描电镜观察滋养体背面隆起,表面呈橘皮样。腹吸盘为一不对称螺旋形结构,由单层微管组成。虫体周缘具有突出的伪足样周翼。透射电镜发现鞭毛源自基体,基体先发出裸露的细胞质组成的轴丝,轴丝延长体外则形成鞭毛。鞭毛横断面结构由九对周围微管和两根中央微管外包鞘膜组成。整个虫体由微管支持。中体(median body)位于两核的后端,为一对微管状结构,无膜包绕,即旧称副基体。虫体背面有一层扁平的囊泡。虫体细胞质中充满游离核糖体和多聚核蛋白体,但无线粒体、滑面内质网、高尔基体及溶酶体等细胞器。扫描电镜观察包囊壁表面呈橘皮样,凹凸不平,有细纹理。囊壁为十余层膜结构组成。 2.生活史 本虫生活史简单。滋养体寄生在小肠,尤其以十二指肠最多,胆囊、肝脏、胰等均可发现。滋养体以吸盘附着在肠黏膜上皮细胞上以渗透方式获取营养,以纵二分裂法繁殖。部分滋养体从肠壁脱落,随内容物进入小肠末段并形成包囊,与粪便排出体外。人经口摄入包囊后,经胃进入十二指肠,包囊内四核虫体脱囊而出,胞质分裂成两个滋养体。在急性期腹泻便中为滋养体,慢性期成形便中则以包囊为主。人粪便中包囊数量较大,一昼夜排包囊量可达数亿甚至百亿个。蓝氏贾第鞭毛虫可以在人工培养基中生存,国内已获得两株纯培养虫株(北京株和四川株)。[收起]

本虫由Leeuwenhoek(1681)首先在自己粪便中发现。Lambl(1859)详细描述了其形态,并命名为肠贾第虫(Lamblia intestinalis)。Stiles(1915)提出重新命名为giardia lamblia以纪念本虫的两位发现人Giardia和Lambl。本虫分类学属于肉足鞭毛门,动鞭毛纲,六鞭虫科,双滴虫目,贾第属。该属下除有寄生在人体的蓝氏贾第鞭毛虫(G.lamblia)外,还有寄生在哺乳动物、鸟类、两栖动物体内的多种贾第鞭毛虫,如牛贾第虫(G.bovis)、马贾第虫(G.egui)、鼠贾第虫(G.muris)等。 1.形态 本虫有滋养体和包囊两种形态...[详细]

1.贾第虫的致病性 一般认为发病情况与虫株的毒力,机体免疫状况和共生内环境等多方面因素有关。滋养体以吸盘吸附在肠黏膜表面,造成机械性刺激与损伤导致黏膜炎症。虫体大量繁殖时,可大片覆盖肠黏膜,影响脂肪及脂溶性维生素等物质的吸收,虫体还与宿主竞争腔内营养,肠内菌群的改变,在不同程度上可使肠功能失常。 2.免疫反应 近年来认为,人体免疫因素是主要的发病机制,滋养体表面抗原成分能诱导机体产生保护性免疫反应、激活免疫细胞,抑制或杀伤虫体。其中82kDa/88kDa抗原存在于滋养体细胞表面和鞭毛上。56kDa/57kDa抗原也存在于虫体细胞表面,该抗原在自然感染过程中可刺激机体产生保护性IgA和IgG抗体。免疫功能正常者感染后,大多数产生特异性体液免疫反应,产生特异性IgM、IgG、IgA抗体通过直接细胞毒作用、补体介导溶解作用和调理作用,使虫体杀伤、溶解或被吞噬。另外肠黏膜可查到分泌型IgA抗体并获得一定免疫力,可通过凝集影响虫体活动;或作用于参与吸附作用的虫体表面成分,阻断虫体吸附于肠黏膜。艾滋病和其他免疫功能缺陷病人,由于不能产生有效的免疫反应,因而对本虫易感且发病率高。 3.病理学 病变多累及十二指肠及空肠上段,严重者胆囊、胆管,小肠末端、阑尾、结肠,胰管、肝管等均可受到侵袭。小肠黏膜充血、水肿,炎症细胞浸润及浅表性溃疡。肠微绒毛水肿,变性及空泡形成。重度感染时微绒毛增厚、萎缩,黏膜下层和固有层有大量中性粒细胞、嗜酸性粒细胞浸润。[收起]

1.贾第虫的致病性 一般认为发病情况与虫株的毒力,机体免疫状况和共生内环境等多方面因素有关。滋养体以吸盘吸附在肠黏膜表面,造成机械性刺激与损伤导致黏膜炎症。虫体大量繁殖时,可大片覆盖肠黏膜,影响脂肪及脂溶性维生素等物质的吸收,虫体还与宿主竞争腔内营养,肠内菌群的改变,在不同程度上可使肠功能失常。 2.免疫反应 近年来认为,人体免疫因素是主要的发病机制,滋养体表面抗原成分能诱导机体产生保护性免疫反应、激活免疫细胞,抑制或杀伤虫体。其中82kDa/88kDa抗原存在于滋养体细胞表面和鞭毛上。56kDa/57kDa抗原也存在于虫体细胞表面,该抗原在自然感染过程中可刺激机体产生保...[详细]

潜伏期一般1~3周,平均9~15天,临床表现以胃肠道症状为主。急性期典型症状为暴发性腹泻,水样大便并有恶臭,可有少量黏液,但多无脓血。患者常伴有恶心、呕吐、腹胀、嗳气。腹痛常见,多在中上腹、绞痛。部分患者有低热、发冷、头痛、乏力、食欲减退等全身症状。急性期持续数天,如治疗不及时,即可能转为亚急性感染,主要表现为间歇性腹泻、腹痛、食欲减退等,可持续数月。慢性期主要表现为反复发作或持续稀便,多为周期性短时间腹泻,大便为表面漂浮黄色泡沫的稀便,恶臭,多在10次/d以下。腹胀、嗳气、厌食、恶心、但腹部绞痛少见。病程常可长达数年,儿童病例和严重感染者因长期吸收不良可导致消瘦,体重减轻,发育障碍,贫血等。如虫体侵犯胆囊和胆管时,患者表现为胆囊炎和胆管炎症状,右上腹或剑突下疼痛,恶心呕吐,发热,胆囊区压痛等。病变累及肝脏,患者以肝区疼痛,肝大伴压痛及肝功能损害为主要表现。此外,部分患者可表现为胃炎、阑尾炎等。[收起]

潜伏期一般1~3周,平均9~15天,临床表现以胃肠道症状为主。急性期典型症状为暴发性腹泻,水样大便并有恶臭,可有少量黏液,但多无脓血。患者常伴有恶心、呕吐、腹胀、嗳气。腹痛常见,多在中上腹、绞痛。部分患者有低热、发冷、头痛、乏力、食欲减退等全身症状。急性期持续数天,如治疗不及时,即可能转为亚急性感染,主要表现为间歇性腹泻、腹痛、食欲减退等,可持续数月。慢性期主要表现为反复发作或持续稀便,多为周期性短时间腹泻,大便为表面漂浮黄色泡沫的稀便,恶臭,多在10次/d以下。腹胀、嗳气、厌食、恶心、但腹部绞痛少见。病程常可长达数年,儿童病例和严重感染者因长期吸收不良可导致消瘦,体重减轻,发育障碍,贫血等。...[详细]

可发生水、电解质紊乱,可引起贫血及营养不良,生长滞缓等。

1.病原体检查 新鲜腹泻便中可发现滋养体,糊状便和成形便中多为包囊。粪便直接生理盐水涂片即可找到滋养体;以碘液染色后可使包囊易于识别。硫酸锌漂浮法等浓缩法可提高包囊检出率。粪便检查应三送三检,三检阳性率可提高到97%。十二指肠引流物、小肠黏液或活检组织均可查到虫体。 2.免疫学试验 可分为检测血清内抗体和粪抗原两类。 (1)检测抗体:自从蓝氏贾第鞭毛虫纯培养成功后,由于高纯度抗原制备已成可能,故大大提高了免疫诊断的灵敏性与特异性。我国已建立两株蓝氏贾第鞭毛虫培养,为国内开展免疫诊断提供了条件。酶联免疫吸附试验(ELISA)和间接荧光抗体试验(IFA)检查患者血清抗体,前者可达75%~81%阳性,后者可达66.6%~90%阳性。 (2)检测抗原:可用酶联免疫试验(双夹心法)、斑点酶联免疫吸附试验(Dot-ELISA)、对流免疫电泳(CIE)等检测粪稀释液中抗原。双夹心法ELISA阳性率高达92%,Dot-ELISA也可达91.7%,CIE则可达94%。检测粪抗原不但可用于诊断,也可以考核疗效。 3.分子生物学诊断 近年有用聚合酶链反应(PCR)检测蓝氏贾第鞭毛虫核糖体RNA(rRNA)基因产物,可检测出相当于一个滋养体基因组DNA量的扩增拷贝。也可用放射性标记的染色体DNA探针检测滋养体和包囊。分子生物学方法具有高特异性灵敏性,因而有广阔的应用前景。[收起]

1.病原体检查 新鲜腹泻便中可发现滋养体,糊状便和成形便中多为包囊。粪便直接生理盐水涂片即可找到滋养体;以碘液染色后可使包囊易于识别。硫酸锌漂浮法等浓缩法可提高包囊检出率。粪便检查应三送三检,三检阳性率可提高到97%。十二指肠引流物、小肠黏液或活检组织均可查到虫体。 2.免疫学试验 可分为检测血清内抗体和粪抗原两类。 (1)检测抗体:自从蓝氏贾第鞭毛虫纯培养成功后,由于高纯度抗原制备已成可能,故大大提高了免疫诊断的灵敏性与特异性。我国已建立两株蓝氏贾第鞭毛虫培养,为国内开展免疫诊断提供了条件。酶联免疫吸附试验(ELISA)和间接荧光抗体试验(IFA)检查患者血清抗体,前...[详细]

腹部B超了解肝、胆情况。尚应做X线胸片和心电图检查。

本病根据患者有腹泻、腹胀、上腹部疼痛或不适感,粪便恶臭,并可发现蓝氏贾第鞭毛虫等一般诊断不困难。

患者应按肠道传染病隔离,控制饮食。合并细菌感染时应给予抗生素。对确诊患者和高度怀疑本病者应给予抗病原体药物治疗。 1.甲硝唑 为目前治疗本病首选药物。成人200mg/次,3次/d,连服5~7天,疗效可达90%以上。儿童15~20mg/(kg·次),3次/d,连服5~7天。一般服药3天粪中原虫即可转阴,症状逐渐消失。常见毒副作用有口腔金属味感、恶心、倦怠、嗜睡等。服药期间应禁酒,孕妇及哺乳期患者禁用。 2.呋喃唑酮 成人100mg/次,3次/d或4次/d,疗程7天;儿童5~10mg/kg体重,分4次口服,疗程同上。疗效可达80%左右。 3.阿苯达唑(albendazole) 成人250mg/次,2次/d;儿童50~100mg,2次/d,均连服3天,疗效可达90%~100%,是一种很有前途的抗蓝氏贾第鞭毛虫药物。 4.吡喹酮(praziquantel) 成人600mg/d,2次/d,连服3天。也可20mg/kg体重,3次/d,连服2天。本药治疗效果尚待进一步研究确定。国外尚有人采用替硝唑(tinidazole)、尼莫唑(nimorazole)、国内则有苦参浸膏片用于本病治疗,疗效均在90%以上。[收起]

患者应按肠道传染病隔离,控制饮食。合并细菌感染时应给予抗生素。对确诊患者和高度怀疑本病者应给予抗病原体药物治疗。 1.甲硝唑 为目前治疗本病首选药物。成人200mg/次,3次/d,连服5~7天,疗效可达90%以上。儿童15~20mg/(kg·次),3次/d,连服5~7天。一般服药3天粪中原虫即可转阴,症状逐渐消失。常见毒副作用有口腔金属味感、恶心、倦怠、嗜睡等。服药期间应禁酒,孕妇及哺乳期患者禁用。 2.呋喃唑酮 成人100mg/次,3次/d或4次/d,疗程7天;儿童5~10mg/kg体重,分4次口服,疗程同上。疗效可达80%左右。 3.阿苯达唑(albend...[详细]

若病变广泛、迁延,可引起患儿营养不良,贫血等,易继发细菌感染造成死亡。

加强水源卫生管理,注意饮食卫生,彻底治疗患者和无症状包囊携带者,消灭蟑螂、苍蝇等传播媒介,做好粪便无害化处理,保持正常免疫功能等,都是预防本病发生或流行的重要措施。

前端圆钝,后端尖细,背面隆起呈半圆形,腹面扁平。虫体长9~21μm,宽5~15μm,厚2~4μm。腹部前半部内陷形成吸盘,虫体即借吸盘吸附在肠黏膜表面。虫体左右对称,有四对鞭毛。两对侧鞭毛分别位于虫体两侧,一对腹鞭毛位于虫体腹面,一对尾鞭毛向虫体后方伸展。鞭毛摆动可使虫体作迅速的翻转运动或左右摆动。染色后滋养体细胞质呈颗粒状,虫体前部中线两侧有两个细胞核,内有一个大的核仁。基体四对,其中两对明显可见,分别与轴柱和前侧鞭毛相连,轴柱向后延伸,连接一对尾鞭毛。在轴柱中部有一对半月形的中体。包囊为椭圆形,长8~12μm,宽7~10μm。囊壁与虫体间有不均匀的空隙。未成熟包囊有两个核,成熟包囊有四个核。囊内虫体除无游离的自由鞭毛外结构与滋养体相同。扫描电镜观察滋养体背面隆起,表面呈橘皮样。腹吸盘为一不对称螺旋形结构,由单层微管组成。虫体周缘具有突出的伪足样周翼。透射电镜发现鞭毛源自基体,基体先发出裸露的细胞质组成的轴丝,轴丝延长体外则形成鞭毛。鞭毛横断面结构由九对周围微管和两根中央微管外包鞘膜组成。整个虫体由微管支持。中体(median body)位于两核的后端,为一对微管状结构,无膜包绕,即旧称副基体。虫体背面有一层扁平的囊泡。虫体细胞质中充满游离核糖体和多聚核蛋白体,但无线粒体、滑面内质网、高尔基体及溶酶体等细胞器。扫描电镜观察包囊壁表面呈橘皮样,凹凸不平,有细纹理。囊壁为十余层膜结构组成。 2.生活史 本虫生活史简单。滋养体寄生在小肠,尤其以十二指肠最多,胆囊、肝脏、胰等均可发现。滋养体以吸盘附着在肠黏膜上皮细胞上以渗透方式获取营养,以纵二分裂法繁殖。部分滋养体从肠壁脱落,随内容物进入小肠末段并形成包囊,与粪便排出体外。人经口摄入包囊后,经胃进入十二指肠,包囊内四核虫体脱囊而出,胞质分裂成两个滋养体。在急性期腹泻便中为滋养体,慢性期成形便中则以包囊为主。人粪便中包囊数量较大,一昼夜排包囊量可达数亿甚至百亿个。蓝氏贾第鞭毛虫可以在人工培养基中生存,国内已获得两株纯培养虫株(北京株和四川株)。

前端圆钝,后端尖细,背面隆起呈半圆形,腹面扁平。虫体长9~21μm,宽5~15μm,厚2~4μm。腹部前半部内陷形成吸盘,虫体即借吸盘吸附在肠黏膜表面。虫体左右对称,有四对鞭毛。两对侧鞭毛分别位于虫体两侧,一对腹鞭毛位于虫体腹面,一对尾鞭毛向虫体后方伸展。鞭毛摆动可使虫体作迅速的翻转运动或左右摆动。染色后滋养体细胞质呈颗粒状,虫体前部中线两侧有两个细胞核,内有一个大的核仁。基体四对,其中两对明显可见,分别与轴柱和前侧鞭毛相连,轴柱向后延伸,连接一对尾鞭毛。在轴柱中部有一对半月形的中体。包囊为椭圆形,长8~12μm,宽7~10μm。囊壁与虫体间有不均匀的空隙。未成熟包囊有两个核,成熟包囊有四个核。囊内虫体除无游离的自由鞭毛外结构与滋养体相同。扫描电镜观察滋养体背面隆起,表面呈橘皮样。腹吸盘为一不对称螺旋形结构,由单层微管组成。虫体周缘具有突出的伪足样周翼。透射电镜发现鞭毛源自基体,基体先发出裸露的细胞质组成的轴丝,轴丝延长体外则形成鞭毛。鞭毛横断面结构由九对周围微管和两根中央微管外包鞘膜组成。整个虫体由微管支持。中体(median body)位于两核的后端,为一对微管状结构,无膜包绕,即旧称副基体。虫体背面有一层扁平的囊泡。虫体细胞质中充满游离核糖体和多聚核蛋白体,但无线粒体、滑面内质网、高尔基体及溶酶体等细胞器。扫描电镜观察包囊壁表面呈橘皮样,凹凸不平,有细纹理。囊壁为十余层膜结构组成。 2.生活史 本虫生活史简单。滋养体寄生在小肠,尤其以十二指肠最多,胆囊、肝脏、胰等均可发现。滋养体以吸盘附着在肠黏膜上皮细胞上以渗透方式获取营养,以纵二分裂法繁殖。部分滋养体从肠壁脱落,随内容物进入小肠末段并形成包囊,与粪便排出体外。人经口摄入包囊后,经胃进入十二指肠,包囊内四核虫体脱囊而出,胞质分裂成两个滋养体。在急性期腹泻便中为滋养体,慢性期成形便中则以包囊为主。人粪便中包囊数量较大,一昼夜排包囊量可达数亿甚至百亿个。蓝氏贾第鞭毛虫可以在人工培养基中生存,国内已获得两株纯培养虫株(北京株和四川株)。 浙公网安备

33010902000463号

浙公网安备

33010902000463号